こんにちは、Jodyママです!

我が家は夫婦共に1年間育休を取りました!

昨今、パパ育休にも注目が集まりつつありますね。我が家はそんな時代の流れに乗って、夫婦で1年間の育休を取得しました。

1年間2人で育児をしてきて気づいたことが多くあったので、共有したいと思います。育児中の方、これから出産を控えている方、ぜひお読みください♪

きっかけ|なぜ夫婦で育休?

ママからの要望

きっかけの1つは、ママ(私)が育休を長めに取ってほしいと要望したことです。前提として、我が家の状況を整理しておくとこんな感じです。

- 第一子の出産・育児

- パパママはともに正社員フルタイム勤務

- 実家・義実家ともに遠方

- 私たち夫婦の親は全員フルタイム勤務

- 里帰りなし

周りの友人は里帰り出産もしくは両親を頼ることができる人が多かったですが、我が家はそうもいかず…。初めての育児でワンオペをする自信がなかったので、妊娠が分かった時点でパパには半年くらい育休を取って欲しいとお願いしました(半年が無理でも最低でも3ヶ月取ってくれたら嬉しい…!と思っていました)。

パパの前向きな考え

上記のようにお願いしたものの、パパも育休取得に対して思った以上に前向きでした。男性育休が認知され始めた昨今とはいえ、職場で長期の育休を取得した実績はまだまだ少ない状況です。そんな企業に勤めている夫ですが、快諾してくれました。

期間についても「半年は長すぎない?」と言われるかな、と予想していたのですが、むしろ逆でした。当初は有給などを利用しつつ8ヶ月取得する予定でしたが、育休の途中で延長して1年間の育休を取得してくれることになりました。

準備|育休を取るまでにしたこと

上司への相談

妊娠判明後ほどなくして、お互いの会社にて上司に話をしました。育休中は会社としては人員配置等を組み直さなければならないこともあるので、個人的には上司にだけでも早めに報告することをおすすめします!

ママの会社では「おめでとう!」とだけで、育休の期間についても1年間取得することでスムーズに話が進みました。

一方、パパの会社では上司が若干難色を示したようで…。経験を積んでほしい年次(まだ3年目)でプロジェクトを抜けることが惜しいと伝えられたそうです。上司の気持ちも理解できますが、これが女性だったら同じことを伝えたのでしょうか?男性育休の難しさを感じたエピソードでした。

上記のようにひと悶着ありながらも、無事夫婦ともに育休を取ることを許可していただきました。

同僚への引き継ぎ

ママの場合は有給休暇を利用して法定より1週間早く(妊娠33週から)産休に入りました。私は入社3年目で大した仕事がないので、引き継ぎは比較的スムーズでした(笑)フォルダを他の人が探しやすいように整理したり、進捗を細かく記録に残したりして、引き継ぐ人が困らないように最大限配慮しました。

パパは赤ちゃんが生まれてから育休スタートなので、予定日から少し経った日付を育休開始日として申請していました。パパも予定日が近づくにつれて業務を引き継いで、テレワークの頻度も多めにしてくれていました。

総務での事務手続き

給付金の申請や育休に必要な書類の申請を各々の会社で行いました。そこでは総務の担当者の方に大変お世話になりました。制度の理解が不十分なばかりに、総務の方から教えていただくことも多く反省です。提出書類は早めに準備しておくことをおすすめします。

また、育休中に会社から貸与されているPCを返却する場合は、提出書類の一覧などを自宅でも確認できるよう、産休・育休に入る前に印刷しておくようにしましょう。

実録|育休中の毎日

1日のスケジュール

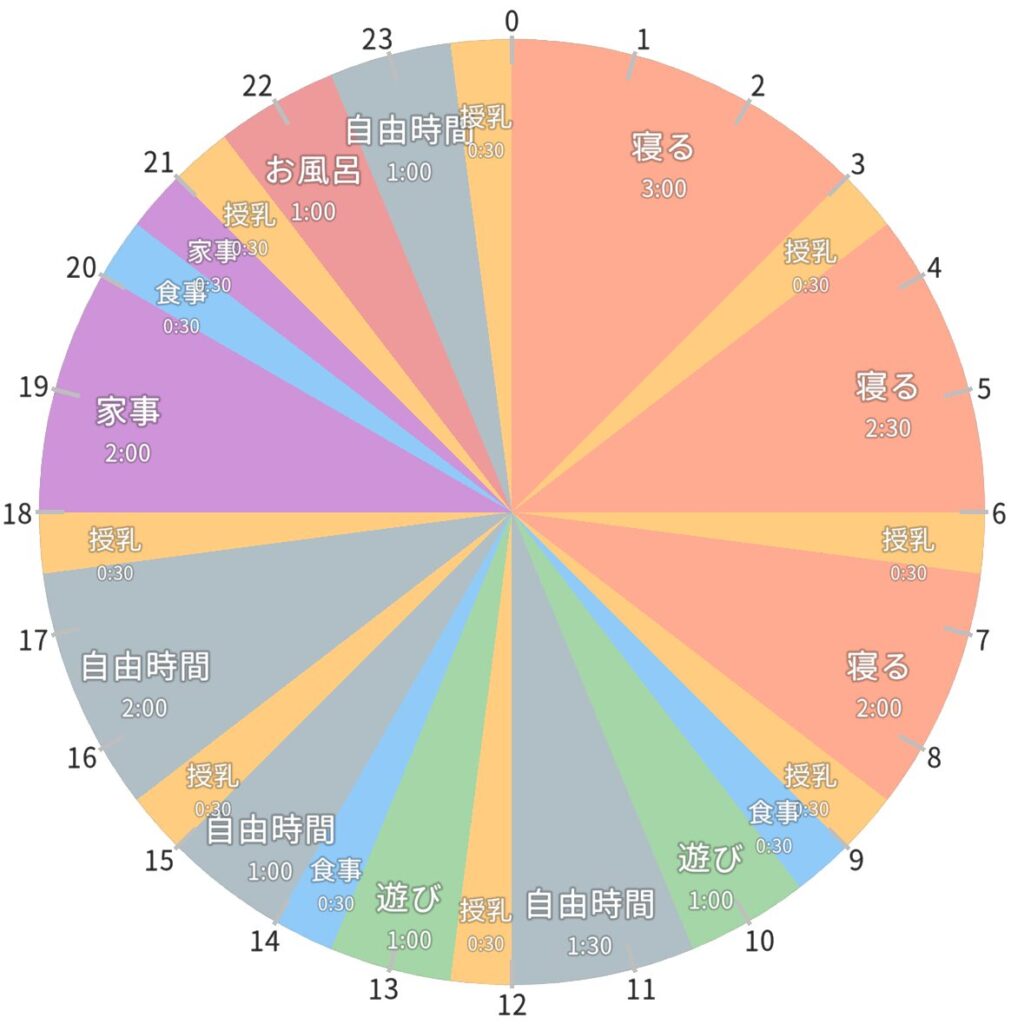

育休中の1日のスケジュールはこんな感じでした。特にママが寝不足になりがちな生後2〜3ヶ月ごろの様子をグラフでお伝えします!

ご覧の通り、頻回授乳で夜もまだまとまって寝られなかった時期です。自由時間や家事の時間は固定ではなく、日によってまちまちです。自由時間は寝不足の身体を休めるために仮眠したり、このブログを書いたり、お買い物に行ったりしていました。

パパも深夜の授乳(完全母乳だったのでママが担当)以外はほとんど同じようなスケジュールで動いていました。深夜の授乳があると、昼寝は必須だったので、パパがいるおかげで心置きなくお昼寝することができました。

本当に2人も必要?

夫婦で育休を取得することに対して、「本当に夫婦揃って休暇を取る必要があるのか?」という意見を目にします。

正直に言います。必ずしも1人の赤ちゃんに対して大人2人は必須ではありません!というのも、実際のところ、やろうと思えばワンオペでも回るからです。ただし、目まぐるしい毎日になることは請け負いです。また、ワンオペだと精神的な余裕がなくなる可能性も大きくなります。育児を経験してみて、改めて世の中のワンオペママはすごいなと感じています。

必須とは思わないものの、夫婦で育休を取ることで感じたメリットデメリットがあったので、ここからはリアルな所感をまとめていきます。

メリット3選

ここからは、育休を取得するメリットを実際に取得した実感として、ご紹介します。

育児スキルが夫婦で同レベルになる

今回の出産では里帰りをしなかったので、退院後夫婦が同じスタートラインで育児に取り組むことになりました。パパママで育児時間が同じなので、その分スキルとしても同じレベルで出来るようになりました。里帰りすると、ママだけが育児レベルを上げてしまうので、どうしてもパパが置いてけぼりになってしまいますね。

もちろん初めての育児なので、何が正解かも分からない状態ですが、一緒に試行錯誤することが大切な経験になると感じました。特に新生児期の泣き声は産後のメンタルには辛かったので、パパが色々と試してくれたことが心の支えでした。

また、パパの育児スキルが上がることで、ママじゃないとダメという現象もなく成長してくれました。

夫婦の絆が深まる

パパが育休を取ったことで、夫婦で共通の課題(今回であれば育児)に取り組むことになります。夫婦で一緒に悩みながら共通の育児スタイルを確立できたことで、すれ違いもなくなり、以前よりも喧嘩や言い争いが減りました。赤ちゃんの目の前で喧嘩する姿を見せたくないという気持ちも働き、冷静になることができているように感じます。

2人で育休を取って、日中も一緒に過ごす時間が増えました。必然的に、子どもにかかるお金や将来の住処について話し合う機会も増えました。こうした話し合いを経て、これまでよりも1つの家族としてワンチームにまとまることができたと実感しています。

成長を2人で見守ることができる

赤ちゃんの成長は思った以上にあっという間です。初めて寝返りをした姿、ハイハイを練習する姿、離乳食を恐る恐る食べる姿など、とにかく見逃したらもったいない瞬間がたくさんあります。赤ちゃんの初めてを夫婦2人で見守ることができるのは、夫婦で育休ならではのプライスレスな時間です。

また、微笑ましい瞬間だけでなく、しんどい瞬間も2人で見守ることができるのが大きなメリットです。例えば大泣きしている姿を見ても、「なんだろうね?」「眠いのかな?」などと会話できる大人がいることで、1人ではしんどい場面も穏やかな気持ちで接することができました。

デメリット3選

メリットをいくつかご紹介してきましたが、良いことばかりではなくデメリットも感じました。ここからは育休を夫婦で取得した場合に直面するデメリットを3つ挙げてみます。それぞれデメリットに対する解決策も提示してみました。

開始半年以降の給付金減少

育休中は出産手当金や育児休業給付金が支払われ、生活していく上での重要な費用になってきます。2025年4月からはさらに手厚い支援が始まり、出産前の手取りが大きく減らないような制度になっています(下記URLが厚労省の最新情報です)。

しかし、育児休業給付金は育休開始後180日以降は給付率が50%に減少します。社会保険料が免除された状態ですので、手取りに換算すると67%ほどになりますが、それでも働いている時より少なく感じることになります。

生活が回らない!となる前に、夫婦で長期の育休を取得する場合は、給付金が減った後も困窮することがないかどうか確認しておくことをおすすめします。我が家の家計管理については別ブログでも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください!

昇級・昇格の遅れ

育休を取得している期間、会社の業績に対しては特に貢献しているわけではないので、復帰後の昇給・昇格に多少影響が出ます。しかし、こればかりは働き続けている人と比べたら当然ですね。正直、育児に費やした時間が自分の人生の中では貴重なので、数年の遅れについてはあまり気にしていません。

上記のデメリットへの対策としては、復帰後にどんな職種で仕事をしたいかを見据えて、育休中に勉強しておくとスムーズだと考えます。ママは現在出社メインの職種ですが、復帰後にテレワークができる職種に異動したいと考え、そのために必要な資格を産休・育休中に取得しました。

家族以外との関わりが減る

2人で育休を取得したことで、どこへ出かけるにも家族で行くことが増えました。何もしないと、家族以外と話す機会は産前より減ってしまいます。また、赤ちゃんのお世話が中心の生活だと、社会や勤務先の状況変化に追いつけなくなってしまいます。

このデメリットに対して意識していることは、友人との時間も積極的に取ることです。ママパパどちらかに赤ちゃんを預けて、友人とお出かけする機会も大切にするように心がけました。子どもが産まれて友人と疎遠になるという話もよく聞くので、育児している側から意識的に連絡を取っています。

振り返り|現在の状況とこれから

パパ|職場復帰

パパは1年の育休を終えて、娘の誕生日から職場復帰しました。職場の人の反応が気になっていましたが、皆さん温かく迎え入れてくださったようです。職場の雰囲気に感謝ですね。

また、パパは基本的にリモートワークで、週1〜2日のみ出社しています。リモートワークの日はお昼ご飯を一緒に食べられますし、仕事が終わったらすぐに娘のお世話をしてくれるので、かなり助かっています。

ママ|育休延長&ワンオペ&…!?

保育園の途中入園ができなかったので、ママは育休延長しています。パパは職場復帰しているので、平日の昼間はママがワンオペです。娘は後追いが続いているので、起きている時間は基本的に娘につきっきりです。育休を2人で取っていたこれまでよりは、時間が限られている感覚です。とはいえ、娘は離乳完了しており、最低限食事とおやつの準備さえできていれば良いので、ワンオペはそこまで苦ではありません。

実は上記よりも重大な出来事があり…現在ママは第2子妊娠中です!つわりの時期は終わっていますが、妊娠中は疲れやすいので、体力有り余る娘よりも先に疲れてしまいます。娘のお昼寝に合わせて私もなるべく休むようにしています。(第二子の妊娠記録についてはまた別記事でご紹介することにしますね。)

まとめ|夫婦で育休は心からおすすめ

今回は夫婦で1年間育休を取得した話をきっかけから振り返りまで詳細に書いてみました。これから出産を控えているママパパにとって少しでも参考になれば嬉しいです。

結論を言うと、夫婦での育休取得はかけがえのない時間になること間違いなしです!今振り返っても取ってよかったとつくづく感じているので、心からおすすめできます。現在夫婦で育休を取ろうか迷っている方にはぜひ積極的に検討してほしいと思います。

このブログでは、パパが育休中に書いてくれた育休の体験談も記事にしているので、男性目線も読んでみたい方はぜひ!

それではまた!

コメント